これまで省エネによりエネルギー消費を抑えてきた日本では、最近のエネルギー価格の上昇や円安によって家庭におけるエネルギー消費のさらなる見直しを余儀なくされています。カーボンニュートラル社会に向かう中で、住宅におけるエネルギー消費の問題を中心に、中上英俊氏((株)住環境計画研究所 代表取締役会長 工学博士)にお話を伺いました。

カーボンニュートラル=脱炭素は現在、世界の風潮であり、欧州において最も進んでいると言われていますが、ロシアのウクライナ侵攻によりエネルギー危機が勃発したため、CO2 排出量が多い従来の石炭火力を止むを得ず復活させている状況です。では、これからカーボンニュートラル社会を実現するにはどうすればいいのか —— 供給するエネルギーをすべて脱炭素化するなど供給側で対応ができれば、需要側は従来通りのエネルギー利用が可能になりますが、ただし供給コストが許容範囲内の上昇に収まるかが最大の課題になってきます。

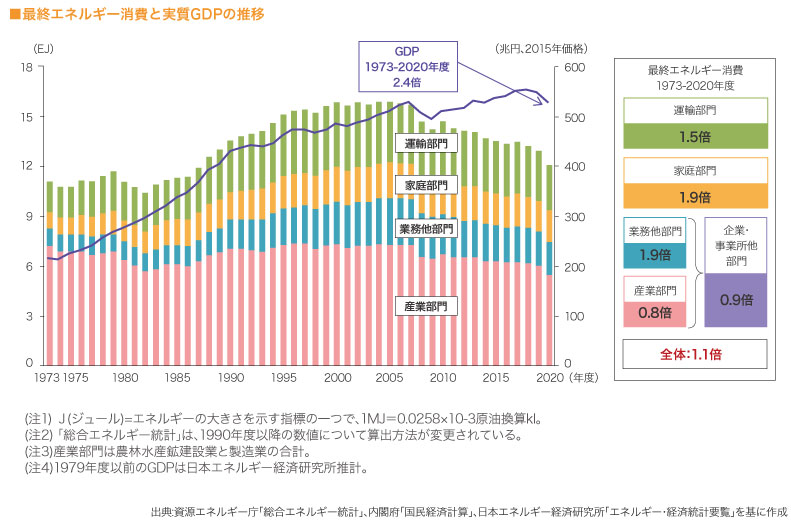

日本ではエネルギーはどう使われ、どのように変化してきたのかを1973年から2020年まで見ていくと、エネルギー消費は全体としてこの50年間で1.1倍の増加がありますが、実は05年あたりから減ってきています。2030年の最終エネルギー消費について政府が05年に立てた目標への対策として省エネの加速を挙げていました。しかし、省エネトップランナー基準導入や京都議定書の採択、リーマンショックによる不況、そして東日本大震災といった理由からエネルギー消費が全体で減少し、予測より下回って推移してきたのです。

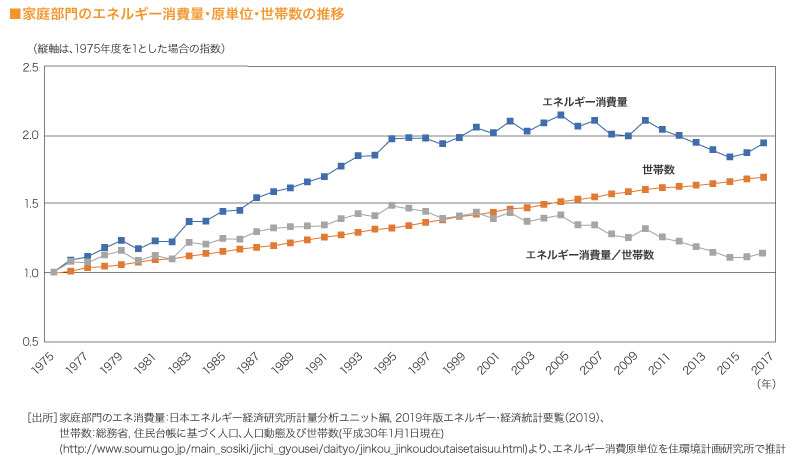

家庭部門では、最終エネルギー消費は1973年から2020年までに1.9倍に上昇しているものの、堅調に伸びている世帯数に反し世帯構成員数は減少しているため、1世帯あたりのエネルギー消費量は1995年をピークに減少し、2020年には1985年の消費量を下回っているほどです。その理由は、かつてほとんどの家庭になかったエアコンが一家に何台も普及したり容量が小さかった冷蔵庫が大型化しても、省エネ効果が高くなったからとも言えます。このままの減少率で推移すれば2030年には1世帯あたりで1973年と同水準のエネルギー消費になると予測されています。

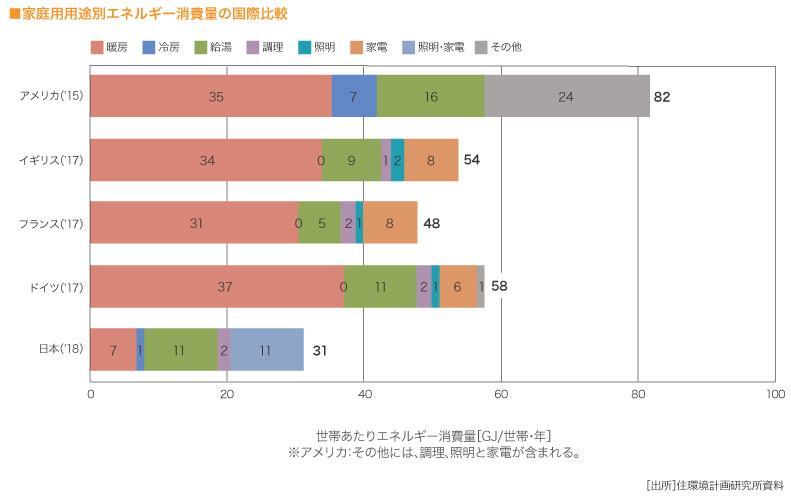

海外の家庭用用途別のエネルギー消費と比較すると、日本はアメリカの半分、イギリスなど欧州各国の2/3程度です。内訳で最も異なるのは、日本の暖房の消費量は欧州の1/5程度だということです。欧米の暖房はセントラルヒーティングで全部屋を暖房するため消費量が多いですが、日本のように部屋ごとの個別暖房による寒暖差が誘発するヒートショックは起こりません。日本でも早くから建築による性能アップを図れば良かったのですが、暖房水準が遅れていると言えます。またシャワーではなくお風呂に入る習慣の日本では給湯の割合が欧米より高くなっています。そして家電製品の保有率が世界でトップクラスの日本では照明・家電の消費量も大きいのが特徴です。2020年には日本の光熱費支出は約20万円になっています。

日本では1973年のオイルショック時に省エネ法が制定されましたが、そもそも省エネは節約・我慢することではなく、快適性と利便性を追求しながらエネルギー消費効率を高めようとしていたのです。省エネを推進するには、1. 法律などによる規制、2. 国のトップあるいは企業のトップの決断、3. 消費者による、例えば待機電力消費を削減するなどの行動喚起が挙げられます。1. については、最も影響が大きかった「トップランナー制度」の導入があります。エネルギーを多く消費する機器のうち省エネ法で指定する特定機器の省エネ基準を、各々の機器で、基準設定時に商品化されている製品のうち「最も省エネ性能が優れている機器」の性能以上に設定するこの制度により、日本は省エネ大国と呼ばれるようにもなりました。2. については、例えばハイブリッド車を発表したトヨタでは赤字続きでもトップが販売を続ける判断をし、エコロジーに注目していたハリウッドのスターたちがいち早く取り入れたことで世界で注目されるようになりました。3. を語る上で比較になるのが、建築時期別住宅の例です。築浅住宅においては、白熱灯、蛍光灯より価格は割高ですが長寿命のLED電球を使用したり、主要暖房機器は省エネ効果が高くCO2 排出量も少ないエアコンを多く使用しています。

カーボンニュートラル社会実現に向けてどうしたらいいかという最初の問題提起に戻りますが、低炭素と脱炭素では全く違う次元の対応をしなければなりません。住宅における近道の対応といえば、やはり炭素が排出されない電化に改修することです。しかし戸建て住宅ならまだしも、最大のネックは既存の集合住宅です。2018年の調査では、日本の住宅総数に占める戸建て住宅は56%、集合住宅は44%で、このうち集合住宅は2050年になっても相当数が残存していると考えられます。既存の集合住宅では、現在、湯沸かし器が設置してあるスペースに、電気でお湯を作る大きなエコキュートを設置することは不可能なため、革新的なモデルが必要です。またすべての家庭に関わる問題になりますが、設備機器取り替えのコスト負担には政策的な支援も必要になると思います。一方で、買い替え需要に伴う給湯機関連の技術向上や市場の活性化は考えられると思います。

設備機器取り替え以上に消費者にとって問題になるのは、ランニングコストつまり光熱費です。消費支出に占める光熱費の割合は、2018年に6%前後になっています。では英米ではどうかというと、アメリカ3.3%(2015年)、イギリス2.5%(2017年)になっています。注目すべきは、表の上から4番目の所得の低い家庭で7.4%、上から5番目の北海道では8.6%にも上っていることです。

光熱費が消費支出に占める割合が高いFuel Poverty(燃料貧困)とは、1991年にイギリスで「適正な居住環境での生活遂行に必要とされるエネルギー利用に伴う光熱費支出額が可処分所得の10%以上となる世帯は、燃料貧困と言われる」と公式定義されています。イギリスでは2018年に400万世帯が対象になっており、解決策として挙げられたのは所得を増やすか、光熱費を下げるかでした。そして今年8月になると、ロシアによるウクライナ侵攻でエネルギー価格高騰により英国ガス電力市場監督局は10月の光熱費引き上げを発表しました。これまでは年額1,971ポンド(約32万円)でしたが、3,549ポンド(約57万円)にも値上がりし、さらに来年春には年額6,600ポンド(約106万円)のピークに達すると予想され、社会的大問題になっています。これを受けて英慈善団体ナショナル・エナジー・アクション(NEA)は電気・ガス料金の上限が跳ね上がる10月以降にエネルギー面で貧困に陥る家庭は、昨年10月の450万世帯から倍の890万世帯に増加するとしており、これは英国全世帯の32%、3軒に1軒にも相当するのです。

イギリスでは、低所得世帯の住宅におけるエネルギー効率の向上対策として、省エネ材料・設備導入にかかる付加価値税(VAT)を5年間免除、ヒートポンプ導入数を増加させるため、導入1台あたり5,000〜6,000ポンド(約100万円)の補助を発表しています。しかしこのための財源不足の懸念も見えています。

日本ではすでにエネルギー価格高騰や円安により電気・ガス料金が値上がりしていますが、来春にはさらに電気料金が2、3割の大幅値上げになる可能性が高いと言われています。そうなると日本の低所得者層や北海道では、可処分所得の10%を大きく超える危険水域に陥るようになります。だからこそ、カーボンニュートラル化に伴うエネルギー価格の上昇をなるべく抑えて生活の困窮化を防がなければなりません。しかしそのためには、なお一層の省エネで光熱費支出水準を低下させる以外に道がないのです。

カーボンニュートラル社会の実現は極めて困難なことであり、国民一人ひとりが理解し納得でき、さらに実際に行動に移すことが出来るような政策を展開すべきだと思います。そしてまずは供給側の対応、その上で需要側に求められる課題を、需要家それぞれの個別状況に合わせてきめ細かく検討していくことが必要になります。さらに最終的なエネルギーコストの負担については、十分に検討し、理解を求めることも必要です。また住宅の省エネ基準義務化が問題になっていますが、所得水準の低い人にとっては省エネ住宅購入の可能性は低いことも考慮すべきです。そして電化するだけでは解決できないハードル、例えば既存の集合住宅に対してどのような対応をしていくか、あるいはまた、電力以外のエネルギー源の課題など、既存のインフラを活用する対策が避けて通れないと思います。

(株)住環境計画研究所 代表取締役会長 工学博士

1973年東京大学大学院工学系研究科建築学専門課程博士課程終了後、住環境計画研究所を創設、代表取締役所長となる。2013年より現職。慶応大学教授、東京大学生産技術研究所顧問研究員等を歴任。また一般社団法人ESCO・エネルギーマネジメント推進協議会代表理事や経済産業省総合資源エネルギー調査会委員、同産業構造審議会臨時委員、環境省中央環境審議会臨時委員等を歴任。共著に「低炭素社会におけるエネルギーマネジメント」(慶應大学出版会)、「エコまち塾」(鹿島出版会)など。